La malattia di Daniele si chiama salvezza. Quella che desidera per i suoi genitori, per tutti i genitori, per i suoi fratelli, per tutti i fratelli. E per se stesso, la implora. Daniele non tollera la sofferenza, è qualcosa che per lui non ha senso, non vuole nemmeno sentirne parlare. Lo angoscia. Usa droghe Daniele, per non sentire tutto quel dolore. E si scatena la rabbia.

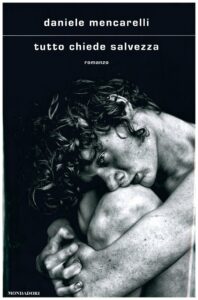

Daniele viene sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio e il romanzo non è che la narrazione della settimana trascorsa in un reparto psichiatrico della provincia di Roma. Ha 20 anni, è l’estate del 1984 e negli Stati Uniti si giocano i mondiali di calcio.

Con lui, in stanza, altri 5 uomini con i quali nascerà un senso di fratellanza, di condivisione e di vicinanza non sufficienti però a salvarli dal loro dolore e che porterà nel corso della storia a momenti drammatici.

Daniele Mencarelli oltre ad essere l’autore del romanzo ne è anche il protagonista, il Mencare’, parole autobiografiche che emozionano, che fanno arrivare tutta la violenza della sofferenza. Con un uso del romanesco che rende il racconto più credibile e vero.

Non ne escono bene i curanti: medici che prescrivono farmaci ma che faticano a mettere a disposizione la loro umanità, infermieri poco empatici e spaventati e un sistema, quello ospedaliero, che si presenta stanco. Dove chi c’è, si tiene ben lontano dal contatto con l’altro.

C’è Giorgio, uno dei protagonisti, che mi è rimasto dentro. Perché come lui, nella quotidianità del lavoro nelle comunità terapeutiche ne ho incontrati tanti. Rimasto fermo, quando a 10 anni non gli hanno fatto vedere la madre amata, morta improvvisamente dopo essere uscita di casa. Un dolore troppo grande, un vuoto senza senso, senza possibilità di essere rappresentato. Un lutto mai elaborato perché in quel non avere visto non è stato possibile nemmeno iniziarlo. Una sofferenza che è divenuta rabbia e violenza per non essere stata accolta. Finisce in carcere Giorgio. E ancora, fino alla fine, in una drammatica coazione a ripetere, non si guarda. Non si viene visti.

È faticoso leggere di una psichiatria che non comprende, che non accoglie. Che è stanca. Ma è necessario farlo, per non dimenticare di essere umani. Prima di tutto.

Prima di concludere, la lettura di questo libro mi è stata consigliata da una compagna del corso di scrittura creativa, Emma, si parlava del mio libro, di quello che faccio nella vita, e lei ha pensato che potesse interessarmi. La ringrazio per lo stimolo. E ringrazio per tutti gli stimoli di lettura che sto ricevendo.

Mi piace che i libri stiano creando nuove relazioni.

Buona lettura a tutti!

Seguimi su